Ода лесу и реке

Сложно найти более древний и доступный строительный материал, чем дерево. Особенно в нашей стране. Но из перечня материалов, пригодных для массового строительства, его исключили в силу разных причин, главная из которых – пожароопасность.

Сложно найти более древний и доступный строительный материал, чем дерево. Особенно в нашей стране. Но из перечня материалов, пригодных для массового строительства, его исключили в силу разных причин, главная из которых – пожароопасность.

А вот буквально каких-то 100 лет назад конкурентов у дерева не было. Практически все, что окружало тогда человека, было деревянным – от пола под ногами до крыши над головой. На дереве спали и сидели, из него ели и пили, им топили печи и бани. Пока населения в стране было относительно немного, природа успевала восполнять потери древесины на местности. Но в определенный момент спрос явно стал превышать «предложение».

Благодаря сохранившимся документам можно с определенной долей точности установить дату, когда масштабы проблемы стали заметны даже царю. В 1556 году Иван Грозный издал указ, запрещающий под страхом смертной казни вырубку леса ближе, чем в 30 верстах от Москвы. После этой даты лесоохранные царские грамоты выпускались с завидной регулярностью. Например, во время царствования Алексея Михайловича Романова (1645–1676) были изданы указы «О строгом сбережении засечных лесов», «О сбережении заповедного леса в Рязанском уезде», «О запрещении уничтожения лесов в истоках рек» и другие.

Дальше всех в этом вопросе пошел первый российский император Петр Великий. С его царствованием принято связывать взятие под полный государственный контроль российского лесного хозяйства и создание продуманного профильного законодательства. В феврале 1702 года он издает один из первых известных лесных указов, в котором под страхом смертной казни запрещает неконтролируемую «рубку корабельного леса». Буквально через пять лет им создается особая Государева лесная палата, в задачи которой входило контролировать вырубку лесов и продажу древесины. А в 1722 году Петр I издает особый «Лесной устав», который регулировал использование лесов и деятельность лесных предприятий. Этим же документом в Российской империи впервые вводились понятия «лесничество» и «лесник» – государев человек, отвечающий за управление вверенной ему территорией и контролирующий все проводимые на ней лесозаготовки.

Постепенно в Российском государстве начала складываться настоящая лесопромышленная индустрия, большей частью направленная на удовлетворение постоянно растущих внутренних потребностей, а также на экспорт особо ценных пород дерева: мореного дуба, кедра и лиственницы.

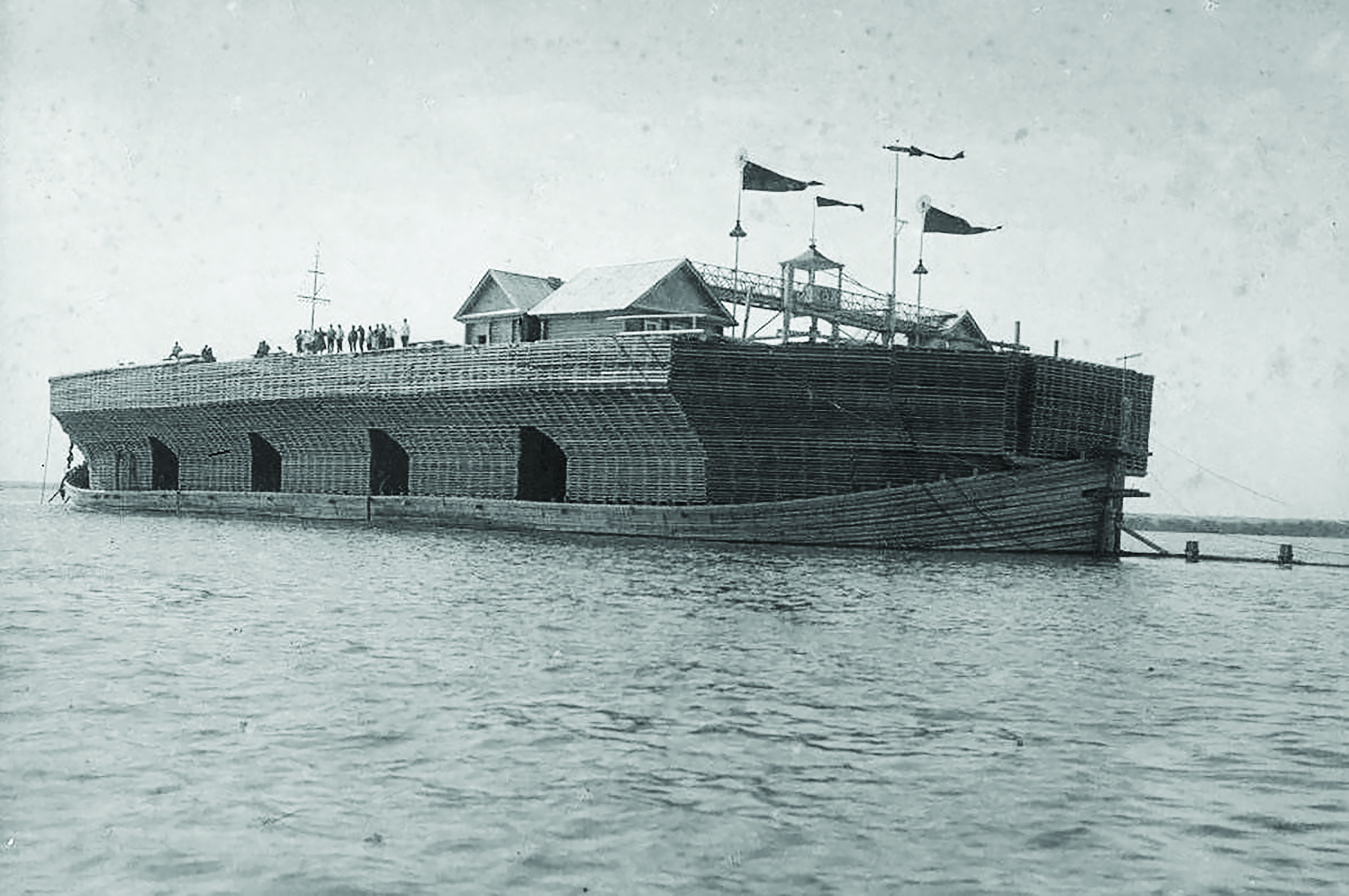

Беляны – речные гиганты

Примерно в конце XVII века в нашей стране формируются устойчивые маршруты поставок строительного и бытового леса. Для этой цели как нельзя лучше подходила Волга, так удачно ориентированная в своем основном течении с севера на юг и имеющая множество полноводных притоков. В самом начале для этой цели использовались традиционные сплавные плоты, но постепенно предприимчивые купцы и старатели стали применять более изощренные технологии доставки древесины.

Самая оригинальная метода была разработана и многократно опробована на практике жителями Нижегородской губернии, проживавшими на берегах левого волжского притока – реки Ветлуги. Эти места всегда славились своими густыми лесными чащами и дубравами. Заготовку предназначенного для отправки на юг леса там обычно начинали в начале лета. Срубленные стволы деревьев стаскивали к берегам многочисленных местных рек и речушек, после чего их обычным способом сплавляли вниз по течению.

Собранные в определенном месте на берегу Ветлуги деревья всю осень и зиму пилили на доски и другой строительный формат. Параллельно с этим бригада специально обученных мастеров начинала строить из целых бревен гигантское плавающее сооружение. Делалось это на мелководье, в месте, которое весной обязательно должно быть затоплено высокими паводковыми водами. Так как бревна, из которых строился корабль, никогда не смолились и не красились, только освобождались от коры, со стороны это сооружение выглядело как неч

то огромное и белое. Наверное, именно из-за своего цвета данный тип транспорта в России вскоре стали называть белянами.

Собранный таким хитрым способом огромный корабль сверху до предела загружали аккуратно сложенными и скрепленными металлическими скобами пиломатериалами. Известны случаи, когда за один раз беляна увозила на себе более 300 тыс. пудов древесины, а это без малого 5 тыс. тонн. Сдвинуть такую махину с места могло только весеннее половодье. Именно весной полностью готовое к плаванью сооружение и отправлялось в свой путь вниз по рекам. По рассказам очевидцев, выглядело это просто завораживающе. Представьте себе, что по Волге мимо вас проплывает баржа размером с футбольное поле и высотой с четырехэтажный дом. Неудивительно, что посмотреть на это величественное зрелище всегда собирались жители прибрежных городков и деревень.

Кстати, из-за их огромных размеров и массы управлять этими речными гигантами было невероятно сложно. Для этого все рулевые весла у беляны оборудовались не на корме, как у других судов, а в носовой части.

Чтобы иметь возможность контролировать скорость сплава, команда постоянно держала спущенным один из кормовых якорей, который всю дорогу волочился за судном по дну Волги. Только грамотно используя носовые рули и кормовые якоря, можно было рассчитывать провести этого монстра через многочисленные речные повороты и мели к месту назначения. Однако получалось это не всегда. На волжских песчаных островах до сих пор находят остатки этих речных великанов, когда-то застрявших в них навсегда. Те же беляны, которые дошли до финального причала, разбирались и продавались на месте до последней щепки. Привезенные доски и другой пиломатериал сразу же шли на строительные нужды, а всю нижнюю часть обычно распиливали и продавали на дрова.

Говорят, последнюю беляну видели на реке в середине 30-х годов прошлого века. После начала строительства на Волге сразу нескольких больших гидроэлектростанций время этих речных гигантов подошло к концу.

Царицынское эльдорадо

У нынешнего Волгограда было много славных имен. Одно из самых известных – Сталинград. А до эпохи советских переименований этот большой населенный пункт на правом берегу Волги назывался Царицын. Благодаря очень удачному расположению он играл роль ключевого перевалочного пункта, где многие товары, спускаемые по Волге, перегружались на гужевые подводы и перевозились на берег Дона, до которого по прямой всего каких-то 70 км. Этот маршрут в старину так и назывался – Царицынский перевоз. Говорят, в пиковые моменты на этом маршруте одновременно трудились не менее 7000 фурщиков, в распоряжении которых было от 60 до 80 тыс. волов, которых использовали в качестве тягловой силы.

После того как в середине XIX века здесь проложили железную дорогу, количество перевозимых грузов выросло многократно. Железнодорожная ветка Царицын-Калач, открытая в 1862 году, считается одной из первых в южных губерниях России. Она начиналась от берега Волги, который в те времена больше напоминал заваленный различными товарами склад под открытым небом. Именно сюда, к царицынским торговым причалам, обычно держали свой путь ветлужские и камские беляны.

Самым богатым купцом, старавшимся подчинить себе все лесоперевозки через Царицын, в те времена считался ростовчанин Петр Романович Максимов. Через его предприятия, склады и биржи проходило до 40% всего леса на юге России. Однако конкуренция на этом рынке была ожесточенная. В конце XIX века Российская империя стала одним из крупнейших экспортеров леса и пиломатериалов в мире. Вплоть до начала Первой мировой войны доля различных пород древесины среди вывозимых за границу российских товаров стабильно превышала 10%.

Чтобы удержать статус лесопромышленного короля, Максимову постоянно приходилось заниматься расширением своего очень выгодного, но хлопотного хозяйства. Когда цены за аренду земли у самого берега Волги стали совершенно астрономическими, предприимчивый купец придумал хитрый план, как и дело сохранить, и с прибылью не расстаться.

Пользуясь тем, что у него в городской думе были «свои люди», он смог пролоббировать в 1901 году проект строительства специальной конвейерной конструкции, получившей впоследствии название «лесотаска». Она представляла собой оборудованную металлическими крючьями постоянно движущуюся ленту, установленную на пятиметровых опорах и позволяющую перетаскивать лесоматериалы с причалов у реки прямо на склады, расположенные в километре от берега. Так как вопрос оперативной разгрузки пиломатериалов был признан архиважным, Максимову удалось сделать так, что все расходы по строительству легли на городской бюджет Царицына.

Все работы были проведены в очень сжатые сроки, но несмотря на оперативность, Царицынская лесотаска получилась очень надежной и прочной. Когда уже во время советской власти на месте максимовских складов стройматериалов построили элеватор, ведущий от берега Волги механический конвейер не стали ликвидировать, а переоборудовали для переправки зерна. И сам элеватор, и ведущая к нему удивительная конструкция сохранились до наших дней, пережив военные годы и сыграв очень важную роль в ходе обороны Сталинграда. Часть этой хитроумной системы и поддерживающие ее опоры до сих пор стоят в Ворошиловском районе Волгограда, служа людям верой и правдой уже больше ста лет.

Камышинская лесотаска

В отличие от Царицынской, Камышинская лесотаска – это не конвейер на железных опорах, а уникальное инженерное сооружение, встроенное прямо в высокий речной берег. Когда сегодня смотришь на это место со стороны Волги, то кажется, что это какой-то секретный военный объект. На самом деле предназначение у него совершенно мирное: доставлять деревянные бревна и другие пиломатериалы с берега реки на верхнюю площадку, где раньше пролегали железнодорожные пути.

Ключевую роль в появлении этой необычной логистической системы сыграл видный российский подвижник железнодорожного транспорта Иван Евграфович Ададуров (1841–1907). Окончивший с отличием в 1859 году Петербургское строительное училище, он долгое время работал начальником строительной дистанции Московско-Ярославской железной дороги, а в 1869 году был избран председателем правления акционерного общества «Рязано-Уральская железная дорога», став первым гражданским инженером в этой должности. Именно его базовая строительная подготовка помогла серьезно преобразить деятельность компании, значительно расширив список ее строительных проектов. Например, именно РУЖД первой спроектировала и возвела четырехпролетный железнодорожный мост через Оку у Каширы и мост недалеко от Астрахани с самой большой на тот момент в России консольной фермой.

Лесотаска в Камышине была построена в конце XIX века, когда в городе был реализован широкомасштабный проект по строительству железнодорожной ветки Тамбов-Камышин. РУЖД не просто провела в город на Волге железнодорожные пути, но и построила в нем полноценный вокзал (1894), мост через речку Камышинку (1896), а также проложила первый в этих краях водопровод (1898).

Удобная доставка бревен и других грузов через тоннель на высокий волжский берег прямо к железнодорожным платформам исправно действовала больше полувека. Все изменилось в 1950 году с вводом в строй ниже по течению Волжской ГЭС. Уровень воды в реке поднялся настолько, что вплотную подступил к каменной арке сооружения. Еще до этого момента все оборудование в ней было демонтировано, а логистика доставки грузов полностью пересмотрена в пользу железнодорожного транспорта.

Андрей Пучков

ФОТО: Фотобанк Лори