Владимир Пронин: «Прорывные идеи не придумываются. Они приходят сами по себе»

Его книги о гениях ушедших времен заметно выделяются в массиве биографической литературы. Работая с архивными документами, Владимир Пронин фокусируется на тех чертах своих героев, которые ускользнули от других исследователей или показались им малозначительными. О Шаляпине он рассказывает, как о трогательном отце, о Рахманинове – как о страстном любителе дачного отдыха. Раскрываясь не с самой очевидной стороны, его герои предстают живыми и близкими читателю людьми, а не монументальными фигурами в энциклопедии. Свои книги автор сравнивает с кино и предлагает воспринимать их не как текст, а как «раскадровку эпохи». Как становятся гениями? Как к нам приходят идеи, в чем феномен вдохновения? И как успешный финансист стал «архивариусом парадоксов»? Об этом наш разговор с Владимиром Прониным.

Его книги о гениях ушедших времен заметно выделяются в массиве биографической литературы. Работая с архивными документами, Владимир Пронин фокусируется на тех чертах своих героев, которые ускользнули от других исследователей или показались им малозначительными. О Шаляпине он рассказывает, как о трогательном отце, о Рахманинове – как о страстном любителе дачного отдыха. Раскрываясь не с самой очевидной стороны, его герои предстают живыми и близкими читателю людьми, а не монументальными фигурами в энциклопедии. Свои книги автор сравнивает с кино и предлагает воспринимать их не как текст, а как «раскадровку эпохи». Как становятся гениями? Как к нам приходят идеи, в чем феномен вдохновения? И как успешный финансист стал «архивариусом парадоксов»? Об этом наш разговор с Владимиром Прониным.

«Порой великие дела рождаются из легкого принуждения»

– Владимир, признаться, мы заинтригованы вашим профессиональным путем. Начнем с самых истоков. Что вам больше всего запомнилось из детства? О чем вы тогда мечтали, кем хотели стать и сбылась ли эта мечта так, как вы ожидали?

– Мое детство – это прежде всего квинтэссенция летних каникул. Представьте: Львов, его живописные окрестности и неутомимые поиски кладов, создание партизанских отрядов (разумеется, в рамках детских фантазий), секретные штабы и археологические раскопки… на дачном участке. Все это – квинтэссенция свободы, солнца и приключений. Какая-то конкретная мечта о будущей профессии? Нет, такого у меня не было. А вот в 16 лет… да, там случился поворот. Влюбился я в итальянку. И не просто итальянку, а дочь банкира из Бергамо. Дабы произвести впечатление на ее сурового папу, я как истинный стратег решил изучить его мир. Прочитал трилогию Теодора Драйзера: «Финансист», «Титан», «Стоик»… И что вы думаете? Не девушка, а деньги и инвестиции покорили мое сердце! Так, через итальянскую любовь и классическую американскую литературу, я оказался в Московском финансовом институте, да еще и в первом выпуске по инвестиционному банковскому делу в России. Под крылом профессора Якова Миркина. О чем я мечтал? Пожалуй, я мечтал об интригах, но судьба подкинула интригу финансовую. И кажется, она сбылась, но очень уж… оригинально.

– Удивительный путь! С учетом того, что вы пришли к написанию книг, основанных на архивных документах, – не самое очевидное продолжение карьеры инвестбанкира. Как это произошло?

– О, это тоже не было моим осознанным выбором. Как порой бывает, великие дела рождаются из легкого принуждения. Моя первая книга, «Московское время», появилась благодаря Дмитрию Зимину (предприниматель, основатель сотового оператора «Билайн», благотворитель, 1933–2021. – Ред.). Он, можно сказать, «заставил» меня стать администратором проекта. А что такое администратор в его понимании? «Кошелек» проекта. И вот, пока я прилежно «кошельковал», незаметно втянулся в эти бумажные дебри, так что сам не заметил, как из хранителя средств превратился в хранителя историй. Архивы оказались куда более увлекательными, чем балансовые отчеты.

– И сколько же таких «детей», рожденных из архивов, насчитывается в вашей библиографии? Какими из них вы гордитесь больше всего?

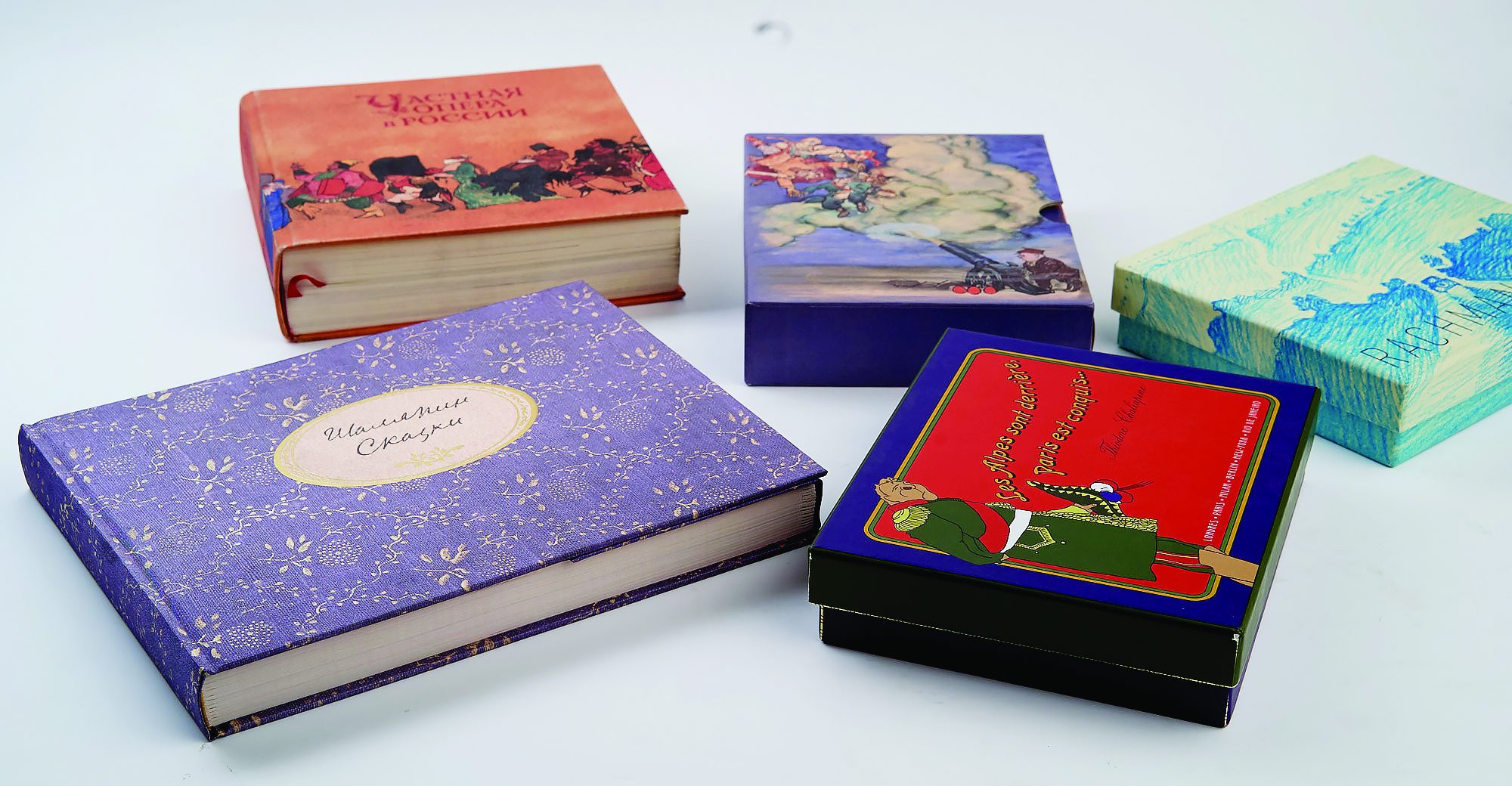

– Сейчас их свыше сорока. Книги, знаете ли, они как дети, буквально. С момента «зачатия» идеи до появления на свет проходит классический срок – около девяти месяцев. Они все разные, у каждой свой характер, своя история. А детьми… детьми ведь не гордятся. Их просто любят. И стараются дать им самое лучшее. Так что, если бы мне пришлось выбирать «любимчика», я бы, пожалуй, промолчал, дабы никого не обидеть.

«Странности» гениев – это их норма»

– Ваш подход к книгам как к детям впечатляет. Что же делает их такими уникальными? И существует ли у вас какая-то особая, тайная технология написания, своего рода рецепт?

– Тайны особой нет. Уникальность? Она в том, что никто в мире больше этим не занимается в таком масштабе. Это то, что я называю научно-популярной археографией. Моя технология – это, если хотите, киношный подход. Каждая книга – это набор монтажных листов. Каждая страница, каждый разворот – это отдельный кадр. Я не пишу текст в привычном смысле, я делаю раскадровку эпохи. Разворот за разворотом, документ за документом – мы как будто пролистываем старую кинопленку, собирая воедино целое. Это не столько письмо, сколько визуальная инженерия.

– Вы анализировали множество интервью с дирижерами, музыкантами… К каким выводам вы пришли, погрузившись в их мир?

– (Улыбается) Знаете, после тысяч прочитанных страниц, сотен чужих голосов доходишь до одного простого вывода: гении – они ведь тоже люди. Только со своей, особой настройкой. Их «странности» – это их норма. Их вдохновение – зачастую просто невероятная работоспособность, помноженная на то самое «плодородие почвы», о котором мы еще поговорим. Главное, что их объединяет: они умеют слышать не только музыку, но и тишину между нотами, и видеть не только картину, но и пустое пространство вокруг нее. И это куда интереснее, чем перечень их гастролей.

– Ваши книги предлагают уникальный взгляд на легендарных личностей. Не могли бы вы рассказать немного подробнее о конкретных героях и историях, с которыми мы столкнемся?

– Безусловно! Моя цель – приоткрыть завесу и показать человека за публичным образом или тот контекст, который его сформировал. Возьмем, к примеру, Федора Шаляпина. Большинство знает его как великого оперного баса, но моя книга «Сказки Шаляпина» раскрывает его удивительно нежную, домашнюю сторону. Несмотря на его грандиозные гастроли и два брака, в которых родились 11 детей, он поддерживал глубоко личную связь со своими малышами. Он писал им письма на отельных бланках, часто добавляя причудливые рисунки. А их ответы? Эти письма стали основой для очаровательных «Сказок Шаляпина». Это прекрасная история о творчестве, рожденном из семейной любви и постоянного движения.

Затем Сергей Рахманинов. Мы знаем его как гениального композитора, но моя книга исследует среду его творчества. Он был истинным «свободным художником», и почти все его шедевры были задуманы и написаны на различных дачах с раннего мая и до позднего октября. Так что книга не только о его музыке, это глубокое погружение в вопрос: «Что делали на даче сто лет назад?» – раскрывающее образ жизни, источники вдохновения и тот спокойный ритм, который формировал его гений.

И наконец, Сергей Прокофьев через «Священную желтую книгу». Это поистине интимное путешествие. Она состоит из откровенных, часто юмористических и глубоко личных записок, которые он вел со своим другом Максимильяном. Они описывают их первые знакомства с девочками, их зарождающиеся чувства и неловкую красоту первой любви, начиная с его детства в Солнцевке и вплоть до самого брака. Это дает беспрецедентный, искренний взгляд на эмоциональный ландшафт молодого гения, входящего во взрослую жизнь. Каждая книга по-своему пытается осветить менее изученные грани этих знаковых фигур, показывая, как их личная жизнь, их окружение и их человеческий опыт формировали их необычайное искусство.

– Ваши книги действительно открывают новые грани этих великих музыкантов. Как вы пришли к такому подходу?

– Да можно сказать, что случайно. Но это случайность, которая очень глубоко укоренилась в моей личной истории и интересах. Мои папа и бабушка всю жизнь посвятили психиатрии. И хотя я не пошел по их стопам в медицину, но думаю, их глубокий интерес к человеческой натуре, к тому, что движет человеком, как он формируется, – это передалось мне. Возможно, это нереализованные таланты психиатра, но примененные к истории.

Плюс с самого детства у меня была какая-то детская, почти археологическая страсть к поиску, к раскопкам, к тому, чтобы найти что-то скрытое, необычное. Соедините это с интересом к людям, и вот вы получаете… ну, как я сам себя называю, «архивную крысу».

Моя работа – это, по сути, тоже расследование, поиск тех деталей, писем, дневников, воспоминаний, которые позволяют взглянуть на монументальных личностей под совершенно другим углом. Видимо, так и рождаются эти новые образы: Шаляпин – сказочник или путешественник, Рахманинов – дачник, Прокофьев – юный гений, а Зимин и Мамонтов – это вообще целая эпоха. Они были не просто меценатами, а настоящими творцами, создателями новой русской оперы, которая стала возможной благодаря их визионерству и готовности рисковать. Мы увидим их страсть, их борьбу, их роль в формировании целого культурного ландшафта, который часто остается в тени великих имен исполнителей. Мне кажется, именно в деталях и кроется истинное понимание их гения.

«Ищите плодородную почву»

– Как вы считаете, почему, на ваш взгляд, так «…богата талантами русская земля»?

– Ответ лежит буквально под ногами! Плодородие почвы определяется количеством гумуса. А на территории бывшего СССР, да и нынешней России, просто невероятное количество мест, где этот самый гумус есть. Почва богата, климат разнообразен, испытаний хватает. А вот в пустыне, как вы понимаете, почвы нет. Там все выжжено, и талантам, вероятно, там просто не на чем произрастать. Так что, если хотите вырастить гения, ищите плодородную почву – в буквальном смысле. Как для картошки, так и для мысли.

– Какую свою идею или свое дело вы считаете самыми важными в жизни? И над чем вы сегодня трудитесь, какие у вас планы?

– Самое важное дело в жизни – это, наверное, не придумывать ничего прорывного. Серьезно. Прорывные идеи – они ведь не придумываются. Они приходят. Сами по себе, как дождь или рассвет. Главное – не мешать им, оставаться самим собой, и тогда они найдут тебя. А если ты начнешь их придумывать, то рискуешь создать нечто натужное и неживое. Сейчас я продолжаю свою археографию – копаю, нахожу, раскадровываю. Планы? Планы у меня всегда одни: ждать, пока придет следующая идея, и быть готовым принять ее. Потому что все новое – это всего лишь хорошо забытое старое, упакованное в новую обертку.

– Раз уж заговорили о прорывных идеях – что, по вашему мнению, нужно, чтобы такая идея пришла?

– Да ничего особенного! Достаточно просто быть собой. Не изображать кого-то, не стремиться угодить трендам. Просто делай то, что ты делаешь, делай это честно и будь открыт. Идея, как настырный гость, – сама постучится в твою дверь, когда ты будешь готов. Она не требует приглашений или красных дорожек.

– Ваши книги – это путешествия в прошлое или описание настоящего. Не было ли мысли заглянуть в будущее и написать новую книгу о том, чего пока нет? О чем была бы эта книга?

– Заглянуть в будущее? Зачем? Оно уже было. И будет снова. Как я уже сказал, все новое – это хорошо забытое старое. Если бы я и писал книгу о будущем, это была бы книга о том, как человечество в очередной раз изобрело велосипед, но при этом забыло, как на нем ездить. Или о том, как искусственный интеллект, стремясь быть оригинальным, перерыл все архивы и пришел к выводу, что лучше всего – это вернуться к перу и чернилам.

– Есть ли у вас какие-то изречения, которые помогают вам в сложные моменты?

– Есть. Очень простое и очень действенное. «Делай что знаешь, и будь что будет». Без лишних рефлексий, без самокопания. Просто делай, что должен, а остальное – не твоя забота. Это освобождает.

– Если выдается свободное время, чем любите заниматься?

– Смена деятельности – вот мой истинный отдых. Если я устал от цифр, я погружаюсь в буквы. Если устал от архивов, иду куда-то, где нужно что-то чинить руками. Отдых – это не безделье, это переключение. Иначе – стагнация.

– А какой самый ценный совет вы получили в своей жизни и от кого он был?

– Самый ценный? От старшего партнера, еще на заре моей финансовой карьеры. Если перефразировать его изречение на более академический, но не менее жизненный язык, то оно звучит так: «Совершай малый, но неочевидный жест доброты или внимания – он ничего не будет стоить тебе, но принесет неожиданную и значительную радость другому». Это философия бытовой, но глубокой эмпатии. Она работает всегда.

– И напоследок – что бы вы пожелали читателям нашего журнала?

– Самое главное – оставаться самими собой. В мире, который постоянно пытается подогнать вас под какие-то стандарты, – это, пожалуй, самый дерзкий и самый ценный поступок. Ищите свой «гумус», не бойтесь быть собой, и пусть идеи приходят к вам сами, когда вы будете готовы.

Беседовала Ольга Гришина