Архитектурные стили: просто о сложном

Мы завершаем публикацию материалов, посвященных развитию и становлению различных стилей и направлений в архитектуре. Помогал нам разобраться в этом вопросе академик Международной академии архитектуры (отделение в Москве), член правления Союза московских архитекторов, член Совета по градостроительству САР, главный редактор журнала «Архитектурный вестник» Дмитрий Фесенко. Уже много лет Дмитрий Евгеньевич читает курс лекций по теории и истории архитектуры для студентов МГТУ-МАСИ. Темами нашего заключительного «урока» стали белая архитектура, хай-тек, минимализм и постмодернизм.

Могучий постмодернизм

– Дмитрий Евгеньевич, что можно сказать про развитие архитектуры во второй половине ХХ века?

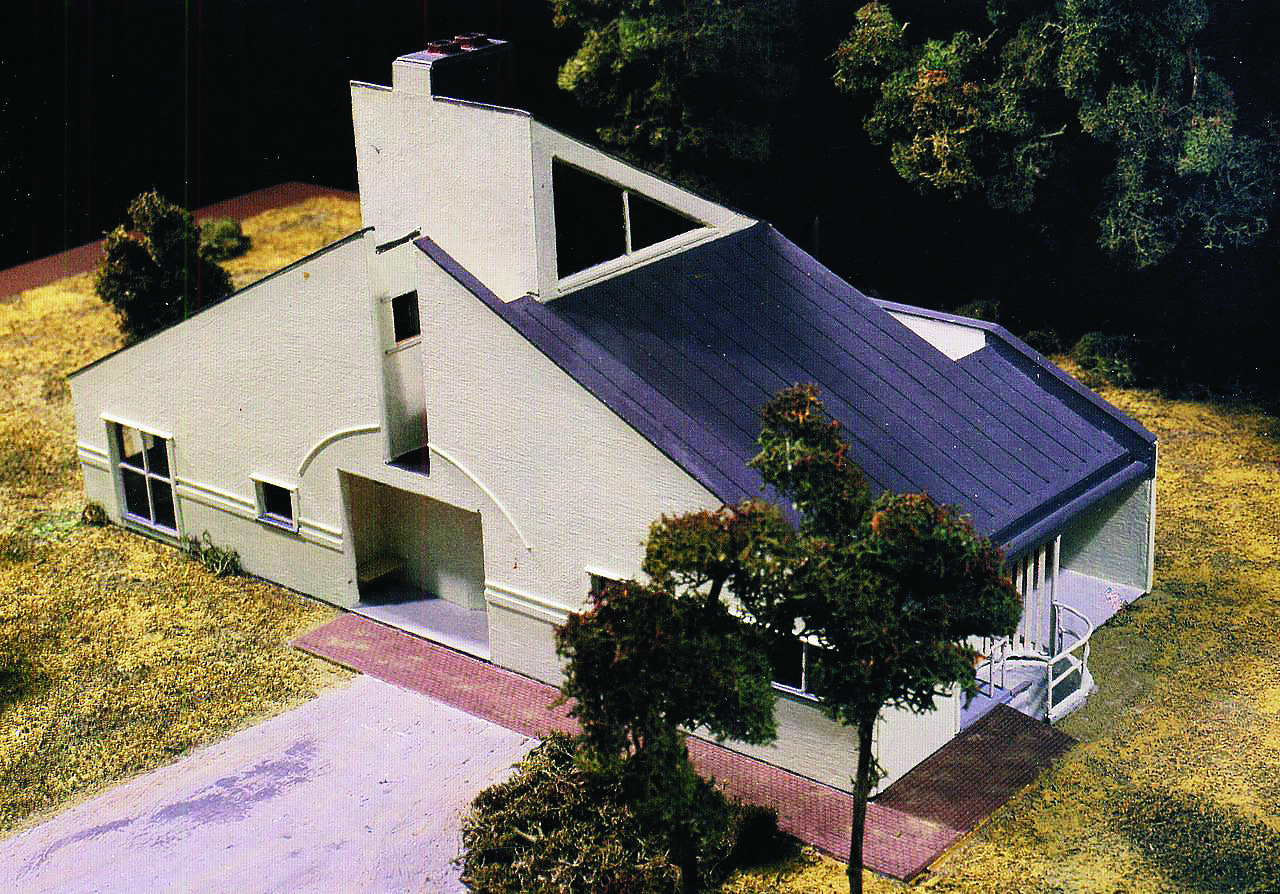

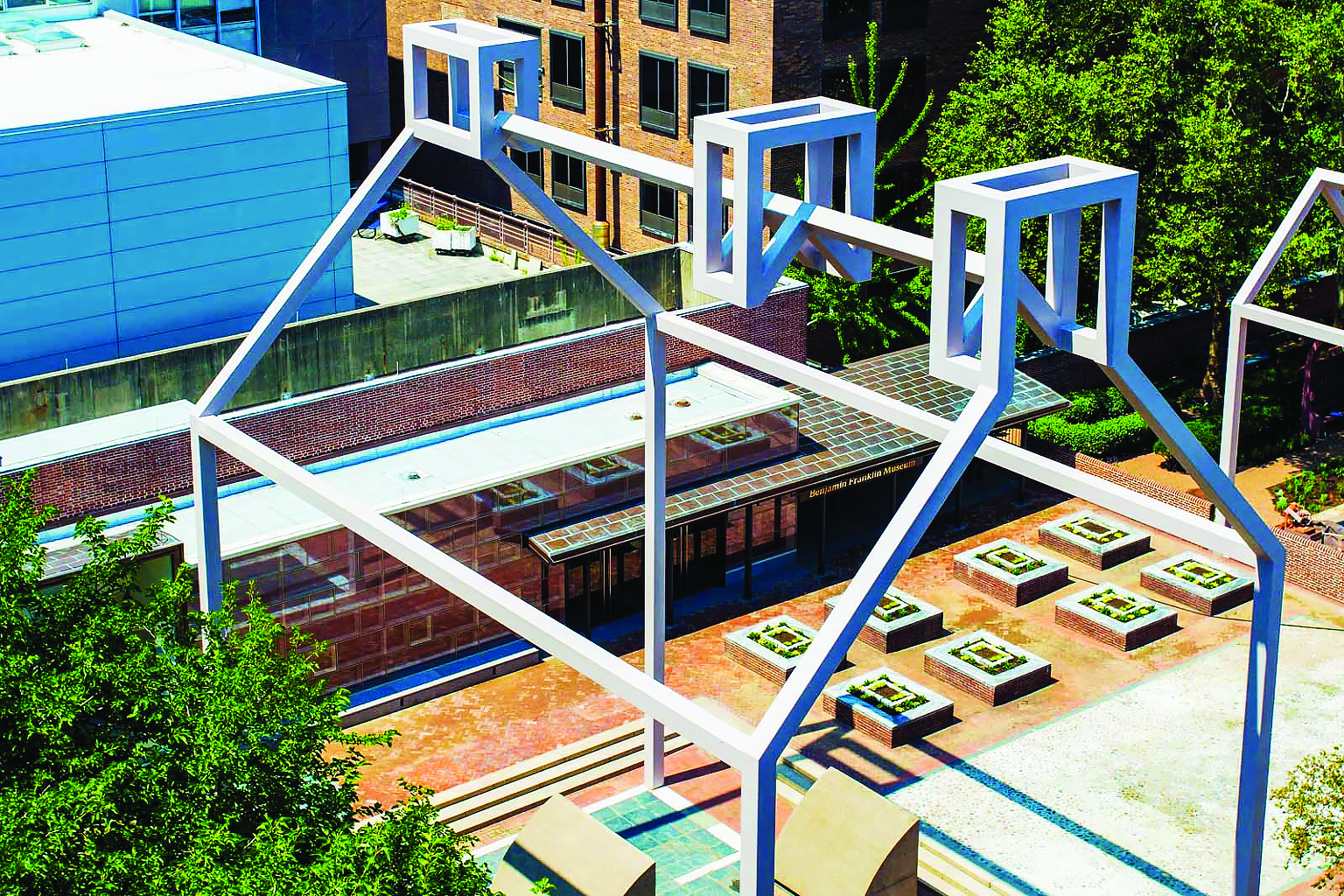

– Как я уже говорил, с конца 50-х годов ХХ века на Западе развивался постмодернизм. Большую роль в этом процессе сыграло творчество Роберта Вентури (Роберт Вентури (1925–2018) – знаменитый американский архитектор, лауреат Притцкеровской премии, один из родоначальников постмодернизма. Является автором таких знаковых сооружений, как мемориал Бенджамина Франклина в Филадельфии (США), лабораторный корпус Принстонского университета (США), новое здание Национальной галереи в Лондоне (Великобритания) и других. – Авт.). Это направление к началу 70-х годов практически покорило весь мир. В 1977 году американец Чарльз Дженкс издает свою культовую книгу «Язык архитектуры постмодернизма», в которой подробно описывает направления и течения, которые к тому момент уже существовали в архитектуре. Он нарисовал древо постмодернизма, корнями которого являлись, соответственно, различные течения модернизма, а ветвями белая архитектура, хайтек (который к этому моменту уже появился), регионализм и другие направления. По сути, в своей работе Ч. Дженкс как бы подвел черту под эпохой модернизма.  Надо сказать, к тому времени модернистская идеология давно находилась под огнем критики. Ревизия постулатов модернизма началась еще в 50-е годы. Их испытывали на прочность такие направления в архитектуре, как брутализм, структурализм, метаболизм. Но тогда это была критика изнутри. А с появлением постмодернизма началась настоящая революция, которая в конце концов победила.

Надо сказать, к тому времени модернистская идеология давно находилась под огнем критики. Ревизия постулатов модернизма началась еще в 50-е годы. Их испытывали на прочность такие направления в архитектуре, как брутализм, структурализм, метаболизм. Но тогда это была критика изнутри. А с появлением постмодернизма началась настоящая революция, которая в конце концов победила.

– А как приход постмодернизма сказался на градостроительстве?

– В 1960-м году американский теоретик градостроительства Кевин Линч издал книгу «Образ города», где убедительно показал различие между традиционным городом и городом модернизма. Традиционный город предстает как набор паттернов городской среды – районы, пути, границы, узлы и ориентиры. А город модернизма – это результат функционального зонирования, растекания изотропного пространства. К. Линч призывал вернуться к традиционному городу.

В 1961 году канадская писательница и теоретик городского планирования, одна из основоположниц движения нового урбанизма Джейн Джекобс написала книгу «Смерть и жизнь больших американских городов», в которой она внесла серьезную лепту в критику градостроительного модернизма. Она серьезно повлияла и на изменение принципов формообразования.

Уже в 1966 году вышла книга «Сложности и противоречия в архитектуре» Роберта Вентури, которая считается манифестом постмодернизма с его включающим (инклюзивным) подходом – в пику исключающим (эксклюзивным) установкам и демиургизму модернизма. Чуть позже он в соавторстве со своей супругой Д. Скотт-Браун и С. Айзенуром выпустил книгу «Уроки Лас-Вегаса», в которой тема символизма архитектурной формы получает дальнейшее развитие. Роберт Вентури уверял, что если человек с улицы не желает покупать хот-доги в стандартной стекляшке, то почему нет? Вентури критиковал снобизм пионеров современной архитектуры, их откровенное пренебрежение к запросам и мнению горожан.  – Поэтому Вентури называют основоположником постмодернизма?

– Поэтому Вентури называют основоположником постмодернизма?

– Можно сказать, с подачи Р. Вентури в 70–80-х годах ХХ века началась эпоха постмодерна, которая открыла дорогу таким архитектурным течениям как хай-тек, белая архитектура, минимализм, чуть позднее деконструктивизм, который потом перетек в параметрическую (нелинейную) архитектуру.

Хай-тек и деконструктивизм

– А можно вас попросить поподробнее рассказать о хай-теке?

– Это направление впервые появилось в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века. Принято считать, что отправной точкой стал конкурс на проект Центра Помпиду в IV округе Парижа (Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, построен в 1972–1977 гг. – Авт.) Этот конкурс тогда выиграли молодые архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пьяно. Справедливости ради следует отметить, что к этому времени уже появились первые работы будущего классика хай-тека Нормана Фостера (британский архитектор и дизайнер, лауреат Императорской и Притцкеровской премий. Заслуженно признается одним из ключевых архитекторов современности. – Авт.). В его проектах рубежа 60–70-х содержатся узнаваемые признаки хай-тека, в основе которого лежит эстетизация технологизма. Направление хай-тек существует и поныне.

Позднее, уже в 80-е годы, на архитектурную сцену выходит еще одно направление – деконструктивизм, который отличает деструкция, дисторция, сознательное искажение формы. Один из наиболее ярких его представителей – американец Фрэнк Гери (считается одним из крупнейших архитекторов современности. В числе его самых известных работ «Танцующий дом» в Праге (Чехия), Музей Гуггенхайма в Бильбао (Испания), концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе США. – Авт.) Сам он, правда, не приветствовал, когда его называли основоположником деконструктивизма – по причине нелюбви к ярлыкам. Но его арт-жест, воспроизводящий эстетику скомканной бумажки, материализованной в завивающихся титановых листах, определил направление развития архитектуры на десятилетия вперед.

Говоря о деконструкции, нельзя не упомянуть Заху Хадид (ирако-британский архитектор и дизайнер арабского происхождения, работала в стиле деконструктивизма (1950–2016). – Авт.). Она признавала влияние на ее творчество гениев Ивана Леонидова и Казимира Малевича, с работами которых она познакомилась во время своих поездок в СССР. Ее дипломной работой 1977 года – она закончила Архитектурную Ассоциацию в Лондоне – был проект моста через Темзу, который она назвала «Архитектон Малевича». Постепенно от идей конструктивизма и супрематизма она эволюционировала в направлении деконструктивизма, а затем, с конца 90-х, перешла к архитектурной нелинейности, или параметризму (термин ее партнера по бюро П. Шумахера).

Триумф белого

– Как возникла и развивалась белая архитектура?

– Она тоже возникла в 70-е годы прошлого века. Была такая команда архитекторов – «нью-йоркская пятерка», включавшая Питера Эйзенмана, Майкла Грейвза, Чарльза Гуотми, Джона Хейдука и Ричарда Майера. Какое-то время они сотрудничали, но квинтет довольно быстро распался. Ричард Майер стал развивать это направление – белая архитектура, для которой характерны, как несложно догадаться, безраздельное господство белого цвета, геометрия простых форм, диалог глухих и прозрачных поверхностей, внимание к пространству и свету, а также контраст с природным окружением. Для Майера белый цвет, который раскладывается на спектральные составляющие, обладает универсальностью.

Наряду с работами Л. Миса ван дер Роэ и Т. Андо творчество Ричарда Майера можно рассматривать как отправную точку еще одного направления в архитектуре – минимализма. Вообще истоки его принято искать в Японии, в частности, в постройках архитектора Андо Тадао (лауреат Притцкеровской премии, последователь архитектурного минимализма. – Авт.). Он начал свою карьеру в 70–80-е годы. Его проекты отличает абсолютное самоограничение формального языка ради «высших сущностей» – света и пространства. Но, быть может, самым ярким представителем минимализма стал английский архитектор Джон Поусон. В 1975 году он отправился в Японию преподавать там английский язык и познакомился с рядом японских архитекторов и дизайнеров. Это и определило его будущую профессию. По возвращении в Англию он поступил в школу Архитектурной ассоциации в Лондоне, а уже в 1981 году открыл собственную практику, в основе которой лежит обожествление пространства, света, пропорций, материала.

Понятие стиля уходит в прошлое

– Так что на 70–90-е годы приходится пиршество архитектурных течений и направлений?

– Именно. Например, на какой-то миг возник, а потом растворился в хай-теке такой стиль как слик-тек. Его характерная черта – любование различными фактурами стекла: зеркального, матового, прозрачного, полупрозрачного… Витражи сочетались с металлом и бетонными поверхностями. Образчики стиля – небоскребы архитектора Сезара Пелли.

– По вашему мнению, история архитектурных стилей будет иметь продолжение?

– На самом деле вся эта «ярмарка тщеславия» стилевых форм 70-х, 80-х, 90-х годов привела к тому, что архитекторы задумались о предназначении профессии – о том, что архитектура не сводится к художественной образности и уж точно к сменяющим друг друга стилевым течениям или направлениям. Главная задача, стоящая перед архитектурой, – это решение насущных проблем, которые постоянно возникают в жизни города: градостроительных, экономических, социальных, социокультурных, демографических, экологических и др. Если вернуться к истокам, к знаменитой формуле Витрувия – «Прочность – польза – красота» (лат. Firmitas – Utilitas – Venustas), становится очевидным, что архитектура – это вид искусства, отличный от живописи или литературы. Она требует учета множества факторов, влияющих на жизнь людей. А если архитектура призвана решать проблемы города и горожан, то неплохо было бы эти проблемы сперва сформулировать. Что требует совершенно иного подхода к профессии, другой структуры деятельности архитектора. Важную роль начинают играть предпроектные исследования: природно-климатические, градостроительные, социологические и пр. Начиная от гидрологии и розы ветров до функционального состава городского окружения и транспортных потоков. Этот огромный объем информации современный архитектор, прежде чем приступить к разработке проекта, обязан собрать, изучить и правильно интерпретировать. И только после этого он приступает, собственно, к проектированию. В этой перспективе вопрос: «А к какому именно стилю будет принадлежать то или иное проектируемое строение?» – выглядит некорректно, «не в тему». Я бы сформулировал более решительно: начиная с рубежа ХХ–XXI веков само понятие «архитектурный стиль» безвозвратно уходит в прошлое, становится анахронизмом.

Беседовал Андрей Пучков