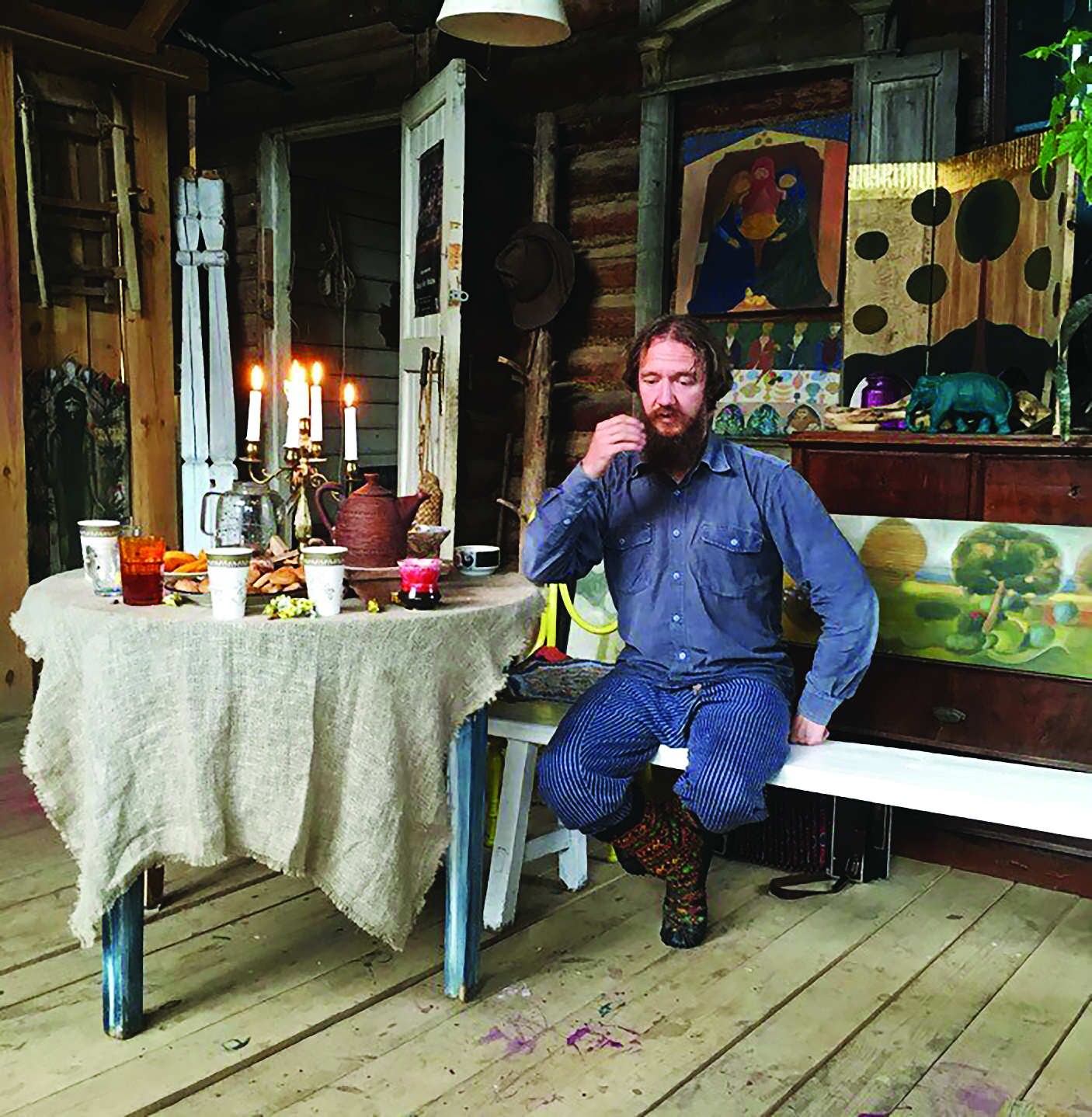

Сказитель Александр Маточкин: «Русский народ сохранил интерес к былинному слову»

От других исследователей устного народного творчества Александр Маточкин отличается кардинально. Имея профильное академическое образование, он не только собирает духовное наследие прошлого, а буквально вдыхает в него новую жизнь. Он – самый настоящий сказитель русских былин, сказок и старинных песен. Благодаря ему они продолжают существовать в живой устной форме. Так сохраняется вековая традиция, пробуждается историческая память, укрепляется связь поколений.

От других исследователей устного народного творчества Александр Маточкин отличается кардинально. Имея профильное академическое образование, он не только собирает духовное наследие прошлого, а буквально вдыхает в него новую жизнь. Он – самый настоящий сказитель русских былин, сказок и старинных песен. Благодаря ему они продолжают существовать в живой устной форме. Так сохраняется вековая традиция, пробуждается историческая память, укрепляется связь поколений.

«Не концерт, не лекция, а сказительские посиделки»

– Александр, как вы определяете род своих занятий?

– Я занимаюсь русской корневой устной словесностью. Делюсь с людьми тем, что знаю и умею в этой области. Основная форма работы – дружеские встречи. На них я вместе со слушателями, среди которых много моих друзей, знакомых, пытаюсь воссоздать, сохранить и развить то наследие, которое досталось нам от наших предков, устных поэтов, мастеров-словесников старой школы. Моя цель – продолжить русское устное предание в современном мире. Такие встречи – это не концерты и не лекции, а, скорее, беседы по душам. Их лучше называть «сказительскими посиделками». Вот и сегодня я провожу такие посиделки в Москве. Вначале я обычно спрашиваю у собравшихся, что им хочется услышать. Слушатели задают какую-то тему, завязывается разговор, в ходе которого я к месту начинаю вспоминать те или иные стáрины, песни, сказки. Каким путем пойдут посиделки, зависит ото всех участников этого действа. Получается всегда по-разному. Например, для детей буду сказывать попроще, для взрослых – посложнее, для женщин подберу одно, для мужчин – другое. Слушая мое сказывание, люди начинают размышлять, вспоминать, общаться. Время замедляет свой ход. На душе становится ладно и хорошо. Занимаюсь устным словом я достаточно давно, с октября 1998 года.

– Вы работаете в основном с фольклорным материалом Русского Севера?

– Да, на Русском Севере долго сохранялись древние песенные и былинные традиции. Именно сюда я ездил по молодости за знаниями. Например, в 2008 и 2009 годах по три недели работал в селе Жердь на Мезени. Это Архангельская область. Общение с живущими там людьми очень меня обогатило. С той поры в моей памяти остались совершенно особенные, самобытные песни Жерди и соседней деревни Петровой. Это довольно сложные песни, с витиеватой напевной выводкой, которая повторяется из строки в строку с разными изменениями. В живом бытовании эти жердские и петрогорские напевы мне самому записать уже не удалось. Зато сохранились кассеты с песнями, которые были записаны в этих местах в начале 1990-х. Хорошо, что остались эти записи. По ним стало возможным восстановить эту традицию. У меня вышло два диска с мезенскими песнями. Надеюсь, люди по этим записям смогут выучить эти песни и включить их в свою жизнь. Песенная культура живет, если передается, если воспринимается следующими поколениями. Цепочку эту разорвать легче, чем продолжить.

– А как вы относитесь к творчеству писателя и сказителя Бориса Викторовича Шергина?

– С огромным уважением. Шергин является настоящим учителем для всех, кто хочет заниматься народной культурой Русского Севера. Кстати, скоро поеду сказывать в Хотьково (небольшой город в Московской области, входящий в состав Сергиево-Посадского городского округа. – Ред.), где Борис Викторович подвизался в летнее время на протяжении 30 лет. Он сделал большое дело, доказал своей жизнью, что устная народная литература может существовать не только в деревне, но и в условиях большого города. Шергин не только записывал и использовал фольклор в своем творчестве, что делали многие до него, но сам всю жизнь изустно передавал свои былины, сказки, рассказы. Устное слово, вымершее в других местах, у него жило полнокровной вековой жизнью. В своей памяти я стараюсь сохранять в том числе и шергинское устное наследие, передаю его людям на посиделках.

«Не умею рассказывать одинаково»

– В чем вы видите свою миссию?

– Когда-то произведения, которые я передаю, знали многие, но сейчас они почти не звучат в нашей повседневной жизни. Я считаю, что традиция не должна пропасть, и занимаюсь ее поддержанием. По образованию я филолог-фольклорист. Магистерскую и кандидатскую диссертации написал по былинам. Кто ездил записывать фольклорное наследие в деревню, не даст соврать, что традиция бытового былинного сказывания в деревнях пресеклась, былину в деревне вам уже никто не споет. Есть, конечно, сценические былинные номера, которые разучиваются в фольклорных ансамблях, но это уже нечто другое. Я решил возродить в своей жизни эпическую традицию в том самом виде, в котором она бытовала в деревнях. И вот езжу по стране, проводя свои сказительские посиделки.

Я не ожидал, что люди откликнутся на мое сказительство, станут поддерживать, приглашать и принимать у себя. Радостно было узнать, что мой народ, даже перебравшись из деревни в город, в целом сохранил живой интерес к былинному слову. У многих на полках стоят книги былин, но почти никто не знает, поются ли они, а если поются, то как, какими напевами, какова форма, техника, правила русского былинного сказывания. Получается, что на деле с этим знаковым явлением русской культуры – былиной – толком никто и не знаком. Многие уверены, что сказительская культура у русских полностью вымерла, и живое пение былин осталось в прошлом навсегда. Когда люди на моих посиделках открывают для себя былину как явление живой, устной и вполне современной культуры, обычно очень этому радуются.

Сейчас я сказываю около 80 эпических произведений. Знаю былины, исторические песни, духовные стихи, баллады. Все это разные жанры русского эпоса. Сказок знаю около тридцати, различных народных песен около 200. А еще у меня в рюкзаке гармошка есть, могу и под нее что-то спеть, но это уже больше современные песни будут. По мере надобности, смотря какой человек придет ко мне на встречу, извлекаю из памяти ту или иную песню или былину, или сказку. Репетиций у меня нет, потому что я не артист. Сказку или былину я не умею рассказывать одинаково, всякий раз по-новому получается: основа, конечно, сохраняется, но частности могут очень различаться. – Где вы родились и где живете сейчас?

– Где вы родились и где живете сейчас?

– Я родился на Русском Севере. Город моего детства так и называется – Североморск. Это столица Северного флота. В начале 1970-х мои родители приехали созидать этот молодой послевоенный город: мама – проектировщица, папа – электрик. В Североморске я жил до 17 лет, а по окончании средней школы поехал учиться в Санкт-Петербургский государственный университет.

Родители мои происходят из вятских земель, и я все детство каждое лето проводил в Кировской области у бабушек-дедушек. Так что своей второй малой родиной считаю Вятку. С одной стороны, мои земляки – это северяне, с другой – вятские. А вятские – они ребята хватские, всемером одного не боятся! Там я почувствовал Родину, людей, землю. Красота Вятского края до сих пор меня впечатляет. Хотя и северная красота навсегда в моем сердце. Предки мои были все вятские крестьяне: Маточкины, Анфилатовы, Храбрых, Ослоповы. Маточкиных до пятого колена бабушка Таня помнила.

После долгого семнадцатилетнего обучения в Петербурге я в 2012 году перебрался в деревню на севере Тверской области, где сейчас и обитаю. Но дома бываю редко, очень много езжу по России. Так и называю эту часть своей работы – сказительские хожения.

– Как и в каком возрасте у вас возник интерес к фольклору?

– Не сразу. Сначала было интересно просто все русское. Это были 1990-е годы, и многие тогда искали свои истоки. Увлекся этим и я. Язык, корни, предания, вера моих предков – все это меня очень занимало и побудило ехать учиться в Петербург. Сначала я поступил на исторический факультет СПбГУ, стал участвовать в археологических раскопках в Смоленской и Псковской областях. Раскапывать памятники древних культур было интересно, но еще интереснее было сочинять стихи. В итоге я перебрался на соседний филологический факультет – не перевелся, а, не доучившись один год на истфаке, поступил на первый курс филологического факультета, сначала на вечернее, а потом уже и на дневное отделение. На филфаке принялся изучать фольклористику сначала как дополнительную специальность, а начиная с магистратуры – уже как основную. Помимо этого теоретического пути в фольклор, у меня был и параллельный, практический путь – в 1998-м, то есть в возрасте 20 лет, я поступил в фольклорный ансамбль СПбГУ, в котором пел 12 лет. Идя учиться на историка, я еще не понимал, чего хочу, учился с переменным успехом. Когда же пошел в филологи, уже осознавал, что меня привлекает изящная словесность, поэтому учился плотно, внимал всему, что давали. И почти все пригодилось. Даже английский язык пригодился – перевожу сейчас время от времени англоязычную песенную классику.

«Носитель традиции – тот, кто ее несет в себе»

– Почему вы не стали профессиональным ученым?

– Схема работы ученого – съездить, записать и сложить в архив. Ну, еще иногда (но далеко не всегда!) издать записанное. Мне такой путь в целом не нравится. Как будто собранное – это нечто постороннее, чуждое нам. Мой подход иной – съездить, записать и сложить к себе в память, то есть освоить найденный материал, включить его в свою жизнь. Не вижу смысла в исследовании ради исследования. По крайней мере, когда дело касается поэзии, песен. Другое дело – исследование с целью освоения предмета исследования. На это не жалко времени. А браться за изучение песен и былин, понимая, что никогда не будешь их петь и сказывать – это как-то странно. Мне интересны не столько кабинетные изыскания, сколько живые речевые традиционные практики – пение песен, сказывание былин и так далее. Практика для меня всегда была важнее теории.

Но как создавать произведения устной, а не письменной литературы? Оказалось, что об этом мало что известно, а ведь речь идет о многовековой поэтической практике. Решению этого вопроса была посвящена моя короткая научная деятельность как фольклориста. В своей кандидатской диссертации я работал со звучащим, устным стихом трех сказителей. Это была стиховедческая работа. Однако защита моей кандидатской так и не состоялась. В университете я прошел предзащиту, но возможности защититься не было, а в других заведениях были уже другие люди и другие запросы. Между тем целью моих изысканий было не получение ученой степени, а получение новых знаний о технике русского сказительства. Этой цели я достиг. Мне было достаточно того, что результаты моего исследования были опубликованы в 16-м номере «Антропологического форума» за 2012 год.

– Кого можно считать носителем народной традиции?

– Бытует расхожее и на самом деле устаревшее мнение, что носителем традиции является лишь тот, кто родился в среде, где эта традиция бытовала, и воспринял ее с детства. То есть человек, родившийся в «неправильном» месте и освоивший ту или иную традицию в «неправильном» возрасте, с такой точки зрения носителем традиции не является, даже если он мастерски ею владеет и активно ей занимается. В этом смысле, например, я, конечно же, не носитель, хотя на деле я занимаюсь как раз тем, что продолжаю живую песенную и былинную традицию моего народа. Я ратую за более современное, более широкое и более логичное понимание этого термина: носитель традиции – тот, кто ее несет в себе, то есть знает, владеет, передает. Дальше встают уже другие вопросы: насколько глубоко знает, насколько хорошо владеет, как много и часто передает. Любой школьник, который своими словами рассказывает историю об исцелении Ильи Муромца – уже носитель традиции. Конечно, в той мере, в которой он ее несет в себе. На этом пути несения традиции можно развиваться и совершенствоваться, повышая уровень сложности. Я стал заучивать народные песни и былины в возрасте 20 лет, а сейчас мне 47. Все это время я увеличиваю объем хранимого в памяти материала. Учить стараюсь по возможности с голосов старых мастеров.

– Как вы относитесь к аудио- и видеозаписям своих былин и песен?

– В наш информационный век следует делать такие записи и делиться ими, распространять. Это одна из новых форм жизни традиции. Такие записи очень помогают людям в деле сохранения и восстановления нашей песенной и сказительской культуры. Если не записывать свое знание и умение, сегодня это означает, что тебя просто нет. Свой творческий жизненный путь можно и нужно фиксировать для возможности его продолжения другими. Надо сопровождать такие аудио- и видеодокументы еще и текстовыми расшифровками во избежание ошибок при восприятии. Моими записями, сделанными порой уже много лет назад, люди сегодня пользуются, самостоятельно осваивая традицию русского сказывания, и это отрадно.

– То есть вы не только сказываете, но и делитесь своим сказительским опытом?

– Да. Бывает, меня приглашают провести мастер-классы или целые школы сказительства, где я на пальцах объясняю, как надо петь былины, передаю ученикам то, чем владею сам.

– Сказительство – это профессия?

– Изначально, видимо, да: сказитель – это творческая деревенская профессия. Такая, например, как музыкант, иконописец, переписчик книг. Известна присказка легендарного сказителя Ильи Елустафьева: «Положи полтину, я спою былину!» Умение сказывать ценилось и вознаграждалось в охотничьих, рыболовецких артелях, да и везде, где возникала потребность длительное время занимать слушателей художественным словом. Однако в деревнях в обозримом прошлом все-таки не было людей, живших только сказительством. Для большинства оно было уже не работой, а увлечением. Былины сказывали крестьяне и рыбаки, кузнецы и сапожники – зачастую в семейном, дружеском кругу, для себя, для домашних, для соседей. В той или иной мере все сельские жители занимались устной народной словесностью. Конечно, некоторые знали больше других, но и те, кто знал меньше, несли в себе часть общей живой традиции. В XX веке обычные колхозники помнили кое-что из того, что слышали от своих бабушек и дедушек, и здесь не оставалось уже и намека на былую профессию. А вот в XXI веке сказительство снова становится актуальным профессиональным знанием. В современном обществе остро нужны люди, способные воссоздавать по памяти национальную устную литературу с полным соблюдением всех ее канонов.

– В чем отличие стáрины от песни?

– Стáрина и песня – это две основные формы устной поэзии. В рамках каждой формы существует множество жанров. Например, песни бывают на проводы в солдаты, любовные и, допустим, колыбельные. То же самое со стáринами – есть былины о мифической древности, есть более историчные, о защите Отечества, а есть любовные – например, о добывании невест. Совсем другие виды стáрин – это духовные стихи и исторические песни. Про Ставрá Годиновича, про Ивана Грозного, про Егория Храброго – это всё стáрины, но относятся они к разным жанрам.

Стáрины от песен легко отличить. В первых напев короткий, а строчек много. Например, длительность напева может быть 6 секунд, а строк в произведении 200–300. В песне все наоборот: напев долгий, например, 30 секунд, а строк может быть всего 9–10.

«Учить надо по тексту, а сказывать – по памяти»

– Что сейчас вас особенно занимает в вашей профессии?

– Расскажу о задумке Первой русской сказительской экспедиции. Есть такая Нижняя Печора: это первый очаг былинного эпоса, для которого полностью распеты все записанные там былины – 58 текстов (11 000 строк) от 15 сказителей. В 2024 году я сделал эту работу, получилось 26 часов записи. Сейчас у меня есть замысел в 2025 году посетить те нижнепечорские селения, где были записаны эти былины, и пропеть их там. Возможно, встречу родственников сказителей. Но главная цель – просто побывать и посказывать в тех местах, где были записаны былины, где они передавались из поколения в поколение. Это символическая акция – возвращение эпоса к своим истокам. Последняя запись былины на Нижней Печоре была сделана в 1956 году, почти 70 лет назад.

– Расскажите о книге, над которой работаете.

– Бог даст, скоро выйдет книга «Былины Нижней Печоры» – первое издание, подготовленное сказителем, где тексты всех былин распеты целиком. Это будет большое подспорье всем, кто увлекается изначальной русской литературой. Также в книге будут сведения о каждом из 15-ти нижнепечорских сказителей, былины которых мы знаем по записям. Надеюсь, эта книга скоро появится на полках библиотек Нижнепечорья. 500-страничное издание позволит прочитать и прослушать любую былину, а при желании и спеть ее самому. Можно будет включить звукозапись былины, слушать ее, следить по тексту – на десятый раз, глядишь, и сам запоешь. Вдруг найдутся люди, которым будет интересно усвоить наше былинное наследие.

– Как же современному человеку запомнить тексты такого объема?

– Для этого достаточно обычных возможностей человеческой памяти. Ведь все мы заучивали объемные стихотворения Пушкина, Лермонтова и Есенина, а былины выучить намного проще. Учить, конечно, надо по тексту, выделить в былине ее составные части, понять ее строение. А вот сказывать лучше по памяти. Текст былины не застывший, в нем возможны языковые и музыкальные вариации. Именно поэтому не устаешь от повторного пения одной и той же былины.

– Нужно ли владеть нотной грамотой, чтобы петь народные былины и песни?

– Есть два вида словесности и музыки – устный и письменный. Меня всегда занимало именно устное творчество. Это не случайный, а осознанный выбор. Я проживаю жизнь устного поэта-певца и намеренно избегаю пения по закрепленным на бумаге текстам и мелодиям. В устной литературе и музыке слова и напевы передаются всякий раз по памяти с допустимыми вариациями, а не исполняются строго по тексту и по нотам. Так было столетиями и так должно остаться впредь. В народной традиции ноты не требуются, они уместны в иных музыкально-поэтических системах. Народный певец может спеть одну и ту же песню медленнее и быстрее, выше и ниже, громче и тише – зависит это от его состояния, настроения, окружения, места, в котором он находится. Сам напев постоянно меняется. И это все в рамках дозволенного. Во всем допускается изменчивость и личное начало при неизменном следовании канону.

– Где и как часто вы проводите свои сказительские посиделки?

– С декабря 2012 года я езжу по стране, и везде, слава Богу, находятся люди, которым нужна былина, песня, сказка. Я бываю в разных городах и селах. Во многих местах меня уже хорошо знают и приглашают вновь. Мне зачастую уже не надо работать над устроением встреч, я просто сообщаю друзьям-знакомым о дате и времени своего приезда, а там уже находятся и площадка, и слушатели. Это могут быть музеи и дома культуры, кофейни и частные квартиры. Мне интересно передавать мои стáрины и песни людям, ведь в каждой из них заключена какая-то часть моего жизненного и поэтического пути. Тяжело, наверно, тем певцам, которые без конца вынуждены петь одно и то же. Мои же былины и песни всегда разные, и их так много, что мне скучать не приходится.

Беседовал Виктор Кудинов